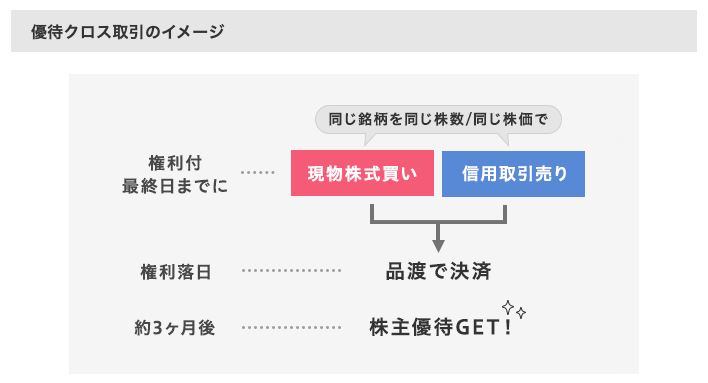

優待クロス、クロス取引、つなぎ売り、など色々な呼び方はありますが、要は株主優待の取得を主な目的として、現物株式の買いと信用取引の売建を同一銘柄で同一株数、同一価格で約定させる取引手法のことです。自分でも試してみたく、調べたことをまとめておきます。

優待クロス取引自体は以下のように簡単そうですが、実際には色々確認することがありました。

1つずつ確認していこうと思います。

<優待クロス取引>

1.証券会社に口座を開設する(信用取引口座も開設する)

2.権利付最終売買日もしくはそれ以前に、現物買い注文と信用売り注文を同時に発注する

3.権利落ち日以降に、信用取引を現渡しで決済する

<銘柄の選び方>

・手数料等の計算

・クロス取引できる優待の調べ方

SBI証券でのクロス取引のやり方はこちらのサイトが各画面ごとに説明があるのでわかりやすです。

<優待クロス取引>

■1.証券会社に口座を開設する(信用取引口座も開設する)

証券会社はどこでも良いわけではなく、「一般信用取引」で取引する必要があるため、

「一般信用取引」ができる証券会社の口座を開く必要があります。

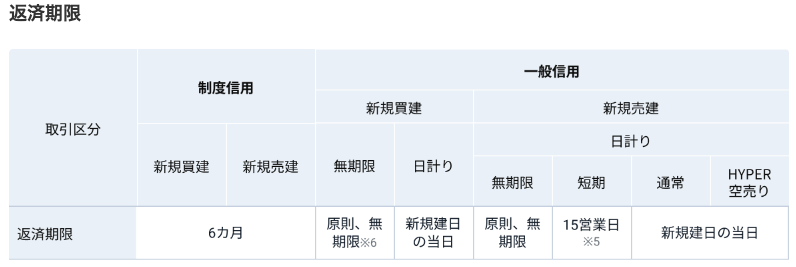

開設した信用取引口座で実際に使うのは一般信用の短期(15日営業日)になります。

ネットで調べると以下の証券会社は「一般信用取引」があるようです。

「一般信用取引」がある証券会社

SMBC日興証券

三菱UFJ eスマート証券

SBI証券

松井証券

GMOクリック証券

マネックス証券

今から口座を開設するなら現物買いの手数料や信用取引の貸株料率などを色々加味して選ぶ必要があります。ググってみるとSBI証券、松井証券、マネックス証券が最終的に費用が少なくおさえれるそうです。私も口座としてはSBI証券、松井証券、マネックス証券を持っていますが資金をバラバラに動かすのも面倒なのでSBI証券を使います。

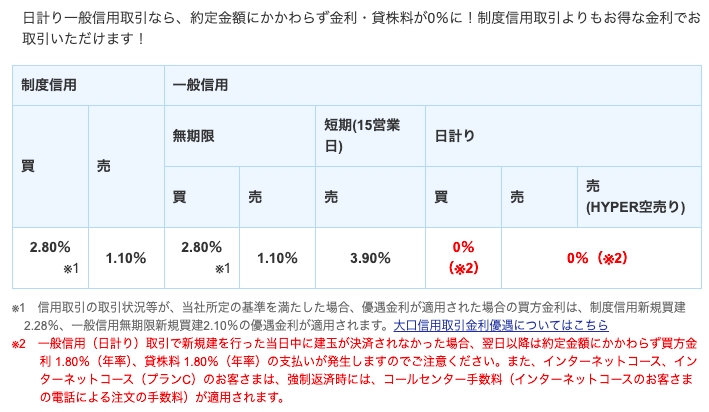

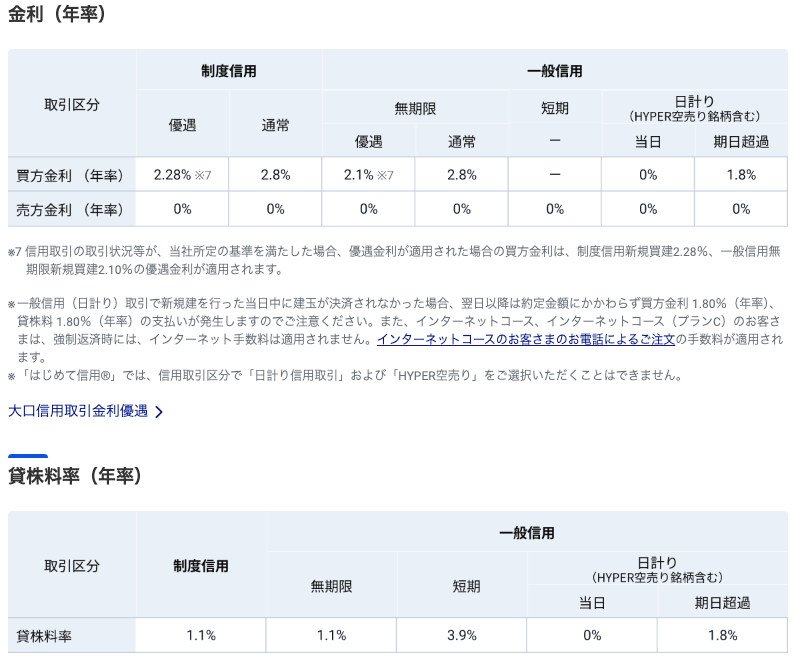

SBI証券の場合、一般信用の短期(15日営業日)は3.9%の貸株料がかかります。

これから口座開設をされる場合は口座開設は時間がかかるので早めに準備することが必要ですね。

Q (SBI証券)なぜ一般信用の短期(15日営業日)のみ?制度信用はダメなのか?

A「制度信用」は逆日歩(ぎゃくひぶ)が発生するとかなりの損失が発生する可能性が高い

※逆日歩:信用取引で売り残が買い残を上回り株不足になった際に発生する売り側のコスト

クロス取引で優待をもらう以上に損するパターンの1つはこれのようです。

逆日歩はなかなか計算できないので基本的には制度信用はやらない方が良いそうです。

ただし、制度信用は手数料が一般信用短期に比べて安いので逆日歩の発生条件などを

理解した上で使うのはアリだと思います。

Q (SBI証券)なぜ一般信用の無期限ではダメなのか?(貸株料も短期より安いのに)

A SBI証券の場合、優待銘柄は原則、一般信用(短期)の売銘柄だけでした。

無期限でやりたくても優待銘柄以外だと「一般(無期限)」となっているチェックボックスが

優待銘柄の場合は「一般(15日)」のみとなっていて無期限では選べない状態です。

※楽天証券でも同様に優待銘柄は一般信用(無期限)は選べませんでした。

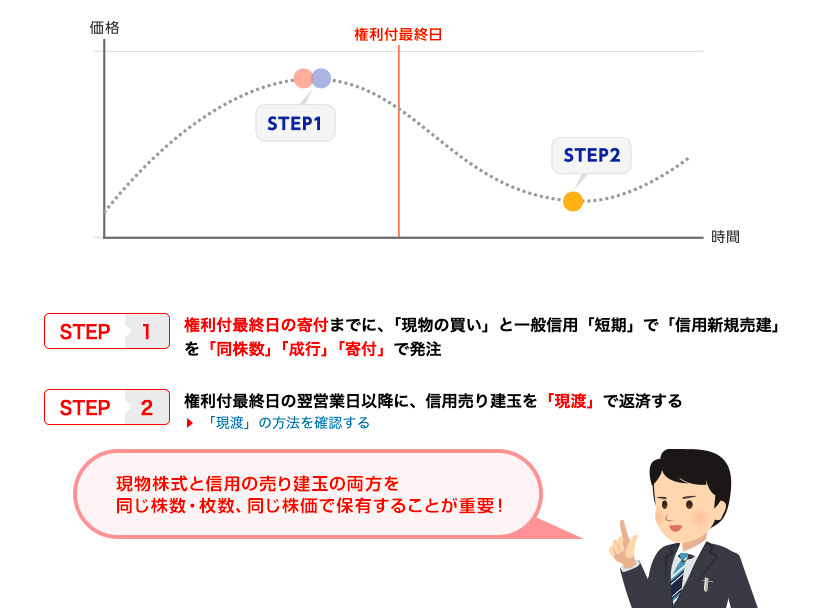

■2.権利付最終売買日もしくはそれ以前に、現物買い注文と信用売り注文を同時に発注する

簡単に書かれていますがこのクロス取引のタイミングが一番難しいようです。

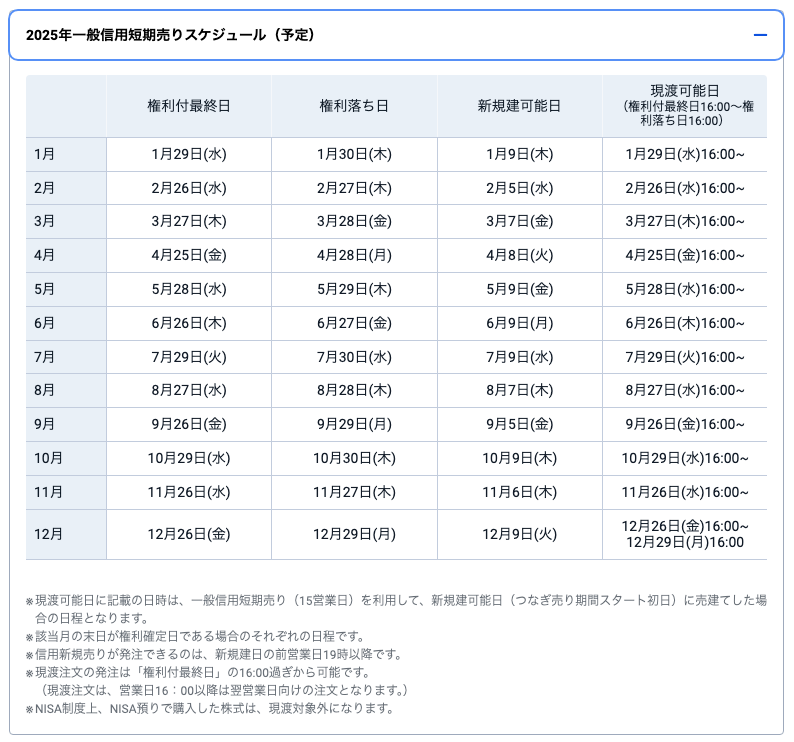

まず、各月の権利落ち日までの15日(証券会社によっては14日)前の新規建可能日から

クロス取引は可能です。

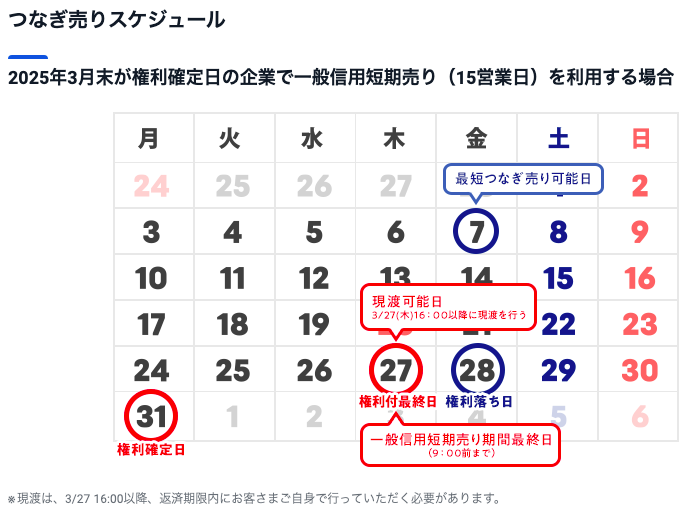

2025年なら以下の表で、3月なら3月7日から新規建可能となっています。

3月は権利付最終日が3月27日、SBI証券の一般信用(短期)は15日営業日なので、27日から

営業日を逆算していくと確かに3月7日になります。

しかし、新規建可能日の7日からすぐにクロス取引をすると現物は関係ありませんが

一般信用売(短期)の保有期間が長くなり、賃株料 X 日数の金額を支払う必要があります。

下手をすると優待金額を超える可能性があります。かといってギリギリの権利付最終日では株の

在庫数には限りがあるのでなくなっている可能性が非常に高いです。

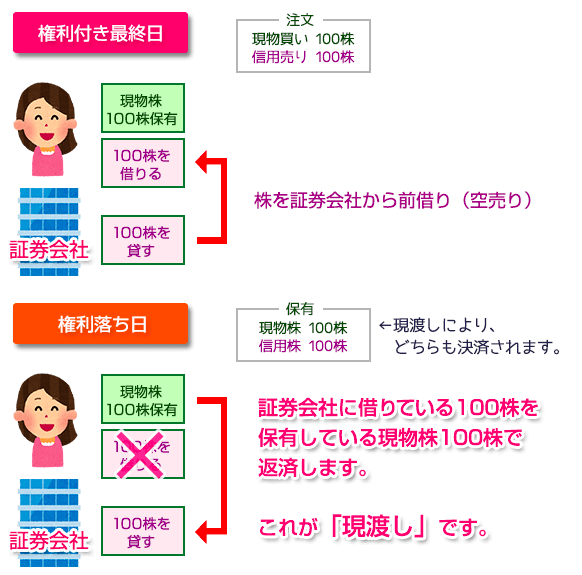

■3.権利落ち日以降に、信用取引を現渡しで決済する

これは一般信用売(短期)の分を自分が持っている現物株で返済するので簡単です。

ただし、権利落ち日に現渡し決済しておかないと伸びた日数分だけ貸株料が発生します。また、

一般信用取引(短期)の期限を超えると証券会社が自動的に反対売買を行う可能性もあります。

対策としてはスマホのカレンダーに権利落ち日を登録して現渡し決済を忘れないようにする。

クロス取引を数多くしている場合は銘柄もメモしておくのが良さそうですね。

<銘柄の選び方>

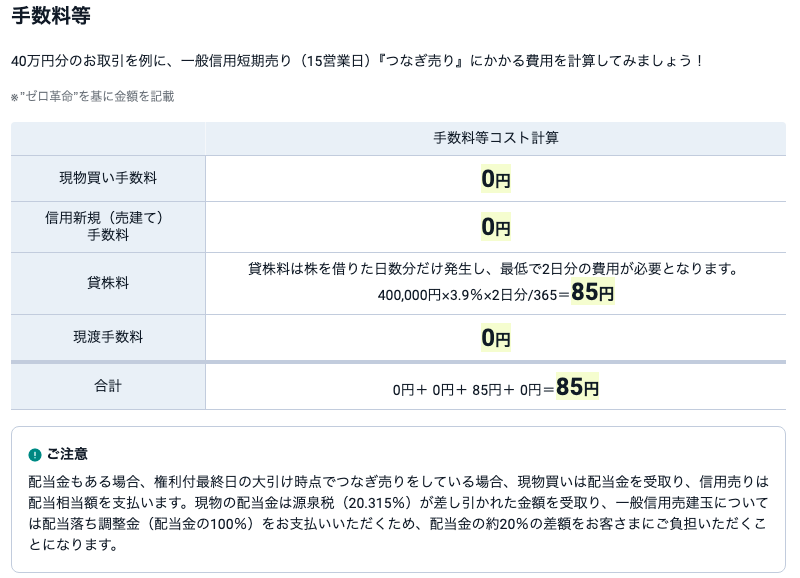

■手数料等の計算

手数料等の計算方法です。

現物買い手数料や貸株料は証券会社によって違います。以下はSBI証券の場合です。

上記の場合は一単元(100株)が40万の銘柄、1年で3.9%の貸株料ですから、

1年の貸株料は400,000 X 0.039 = 15,600円(年間)

1日あたりは15,600 / 365 日=42.73円、

短期15日の初日からなら42.73円 X 15日= 640.95 ≒ 641円

SBI証券は貸株料だけがクロス取引に発生する費用となっています。

■配当金差分の計算

もう1つ、配当金については上記の手数料等コスト計算表下の「ご注意」に、

「配当金もある場合、権利付最終日の大引け時点でつなぎ売りをしている場合、現物買いは配当金を受取り、信用売りは配当相当額を支払います。現物の配当金は源泉税(20.315%)が差し引かれた金額を受取り、一般信用売建玉については配当落ち調整金(配当金の100%)をお支払いいただくため、配当金の20.315%の差額をお客さまにご負担いただくことになります。」とあります。

これは現物買いの場合、配当はもらえても税金で20.315%%持ってかれます。

一般信用売建については全額払う必要があるということです。

そうなると差し引き20.315%分は損してしまうのか?

答えはNoです。

この配当金にかかる源泉税(20.315%)については確定申告することで譲渡損(配当落調整金の支払を含む)と損益通算することができます。

また特定口座(源泉徴収あり+配当受入あり)かつ配当金の自動受取(株式比例配分方式)を選択されている場合、現物株式の配当金と特定口座の譲渡損(配当調整金の支払いを含む)は自動的に損益通算され、現物株式の配当金にかかる税金が翌年1月に還付されます。

これなら資金がギリギリでなければ配当が大きな銘柄でも安心してクロス取引ができます。

また上記の条件を満たしていれば特に何かする必要もなく、配当有り銘柄のクロス取引は「翌年1月まで一時的に資金が減る」ぐらいに思っておけばいいですね。

■クロス取引できる優待の調べ方

SBI証券の場合、ログイン→国内株式→株主優待で株主優待の画面が表示されます。

ここで3月優待なら優待権利確定月で3月を選び、つなぎ売りのところで一般を選ぶとフィルタできます。(画面でピンク箇所)

ただ、これだと優待が何単元でもらえるかはわかりますが株の在庫がまだ残っているかは「売建受注枠確認はこちら」を押して個別にみていかないとわかりません。

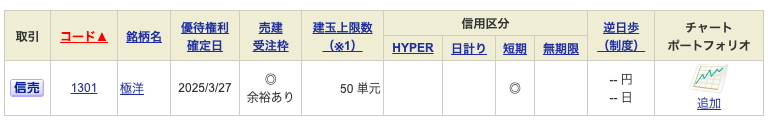

例えば1301極洋はまだ「余裕あり」で大丈夫なことがわかります。

他にもまだ売建受注枠が残っている銘柄を調べてから検討する方法があります。

ログイン後に「信用」をクリックして表示されたサイト内に「もっと知りたい」の中に”一般信用売り銘柄一覧”がありますのでこちらをクリック

→”一般信用売り銘柄一覧”が表示されます。

この表示された一般信用売り銘柄一覧で「信用区分」で短期銘柄、「優待権利確定月」を3月にすればフィルタができ、「売建受注枠」を見れば、株の在庫がある銘柄がすぐにわかるようです。

検索もできますので先に売建受注枠が残っているかを調べてから決める場合は便利です。

優待調べ方の流れとしては、

①売建受注枠の「◎余裕あり」、「▲残りわずか」を選択

②売建受注枠の残っている銘柄をクリック

③株主優待タブで優待品が欲しいものか確認する

④クロス取引を行なった場合の権利落ち日までの日数を計算

SBI証券

買:現物:手数料0円

売:信用短期(15日):貸株料 年率3.9%

例 1株1000円(100株100000円)100000×0.039=3900円(年間) 3900/365=10.6円

保有日数x10.6円=貸株料

⑤優待の価値>貸株料となったらクロス取引を始める

この方法はひとつひとつの銘柄の優待内容をみていくため時間がかかります。

そこで今回は諦めるとして次回用に向けて準備をするならいい方法を見つけました。

それは新規建可能日から一週間ほどしてから一般信用売り銘柄一覧で「売建受注枠」が既に「×受付不可」の銘柄を探して確認していくのです。

例えば2730エディオン、500株で優待券1万相当がもらえます。

株価は3/20現在で1866円。先に述べた方法で計算すると貸株料は1日あたり100円ほど。

つまり新規建可能日(15日前)からクロス取引して貸株料を支払っても十分プラスとなる美味しい銘柄のため、もう残っていないのです。

同じように「×受付不可」の銘柄を調べていくと確かに新規建可能日(15日前)からクロス取引する価値がある銘柄がいくつかありました。これは効率がいいですね。これをGoogleのスプレッドシートにまとめておけば、次回は新規建可能日にすぐにクロス取引する銘柄を事前に準備ができます。

ちなみに売建受注枠が「×受付不可」の場合、実際に一般信用(短期)で注文を出しても以下のエラーで売りの注文ができません。

■メモ

<金利と貸株料率(年率)>

SBI証券では一般信用の短期(15日営業日)は3.9%の貸株料がかかると先述しました。

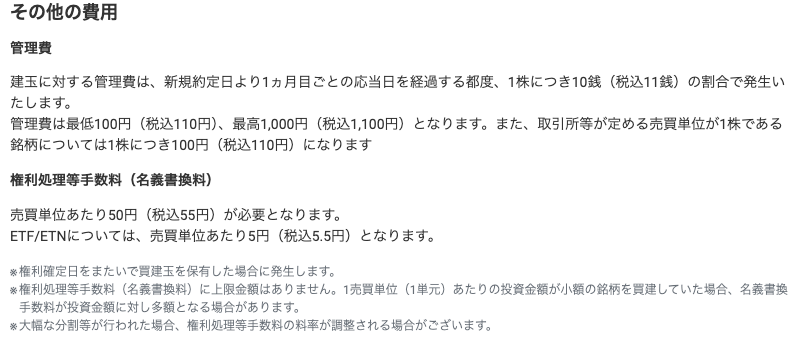

下記がSBI証券の信用取引で発生する金利と貸株料率(年率)、その他の費用、返済期限等の一覧です。

クロス取引では現物の購入と信用売りが必要ですが、この信用売りが一般信用短期の3.9%の貸株料に対し、制度信用は売り方は1.1%です。そのため、制度信用でクロスする人も多く、結果、逆日歩発生で損する人もいるのですが、逆日歩が発生しなければ一般信用短期に比べて貸株料が安いのでさらにお得に優待を得られる、ということだと思います。また、人気の株主優待を提供している銘柄の一般信用売りの在庫は手に入れるのがなかなか難しいのも理由の1つでしょうか。

■ネットで探す

お薦め優待銘柄や人気のクロス取引銘柄はやはりネットのブログなどでも調べれます。

いまだにクロス取引をやっている銘柄=メリットがある、ということなので実績のある銘柄ということです。こちらのサイトは色々調べることができます。

TOP→株主優待→優待リスト出力機を開く

出力オプション:自分が持っている証券会社、確認したい優待月の最終権利確定日、色分けなどにチェックして「優待リスト出力」を押すと各証券会社ごとに売建受注枠が残っているのか、優待利回り等が簡単に抽出できます。これをみて、買える銘柄の中から欲しい優待を選ぶのが一番早い気がします。

コメント